Zum Anhören bitte → hier klicken; Tonaufnahmen (c) Walter Tilgner

Inhalte dieser Klangcollage

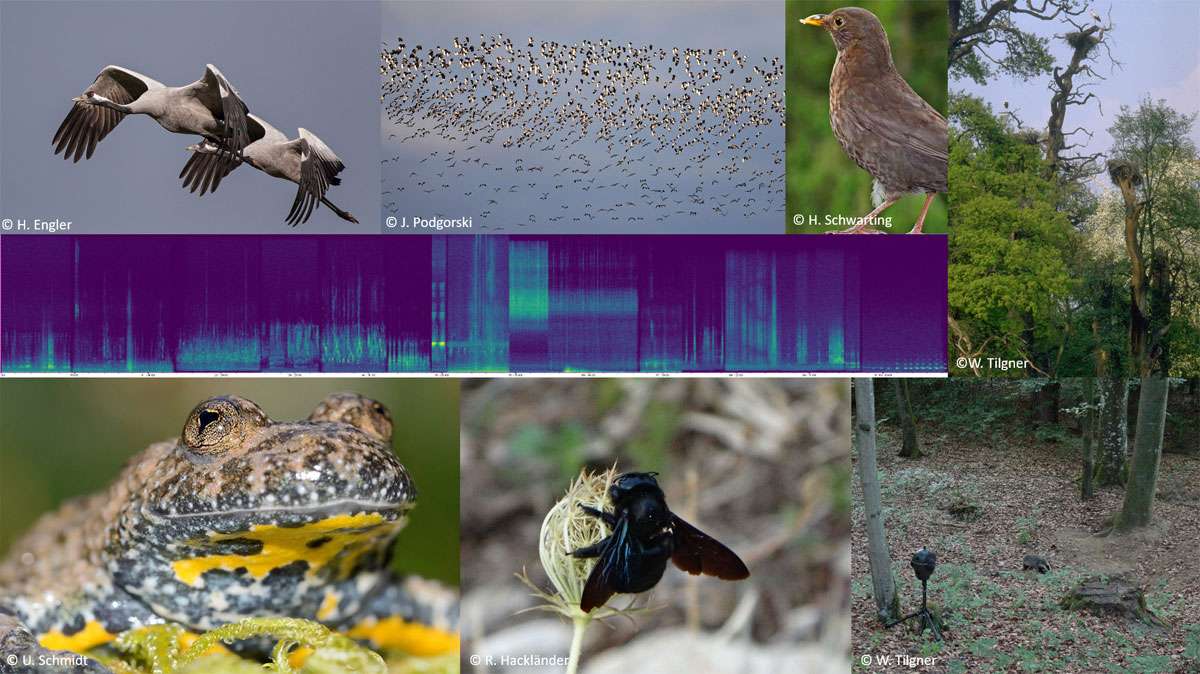

00:00 Spätwinter: Kraniche (Grus grus)

00:12 Spätwinter/Frühling: Amphibienrufe und Kiebitze (Vanellus vanellus)

00:30 Frühling: u. a. Singdrossel (Turdus philomelos), Amsel (Turdus merula), Kuckuck (Cuculus canorus)

01:29 Frühling: u. a. Weißstorch (Ciconia ciconia), Buchfink (Fringilla coelebs)

01:50 Frühling: u. a. Fitis (Phylloscopus trochilus), Amsel (Turdus merula), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)

02:05 Frühsommer: Gelbbauchunke (Bombina variegata), Feldgrille (Gryllus campestris)

02:16 Sommer: Blaue Holzbiene (Xylocopa violacea)

02:40 Sommer: verschiedene Heuschrecken und Stechmücken/Gelsen

02:50 Sommer: Heuschrecken, Regen und Donner

03:27 Herbst: Kolkrabe (Corvus corax), im Hintergrund verschiedene Wasservögel

03:55 Herbst: Amsel (Turdus merula)

04:18 Spätwinter: Dachs (Meles meles), das Tier kratzt sich

04:30 Spätwinter: Dachs (Meles meles), Rufe

04:46 Winter: Rotfuchs (Vulpes vulpes)

04:57 Winter: Waldkauz (Strix aluco)

In der Natur genießen wir Menschen nicht nur Ruhe und Stille. Natürliche Klanglandschaften haben einen ästhetischen Wert und wirken sich nachweislich positiv auf unser Wohlbefinden aus.

Ökoakustiker*innen und Geobotaniker*innen der Universität Freiburg wollen mehr darüber herausfinden, welche Naturklänge den Menschen in ihrer Region wichtig und erhaltenswert erscheinen. Ihnen geht es vorrangig um Ihre Wahrnehmung und die Vielfalt der Klänge, die für Sie den akustischen Charakter einer Landschaft ausmachen. Wir von NABU|naturgucker sind Partner bei diesem innovativen Projekt, das Sie unterstützen können, indem Sie Naturklänge auf unserem Meldeportal für Naturbeobachtungen speichern.

Diese Aufnahmen und daraus gewonnenen Erkenntnisse werden aber nicht nur die ökosoziologische Forschung voranbringen. Ergänzend werden die Naturgeräusche in eine klangkünstlerische Komposition zum Thema „Wald im Wandel” (Future Forest) einfließen: „Future Forest” ist ein interdisziplinäres Projekt der Komponistin Kirsten Reese und des „Ensemble Recherche”, einem Freiburger Ensemble für zeitgenössische Musik. In der Komposition werden wissenschaftliche Daten und Forschungsergebnisse sowie Feldaufnahmen einer instrumental-elektronischen Komposition mit innovativen Aufführungsformaten verbunden. „Future Forest” wird bei dem renommierten Festival ECLAT 2026 in Stuttgart sowie im Rahmen der eigenen Konzertreihe des „Ensemble Recherche” in Freiburg aufgeführt.

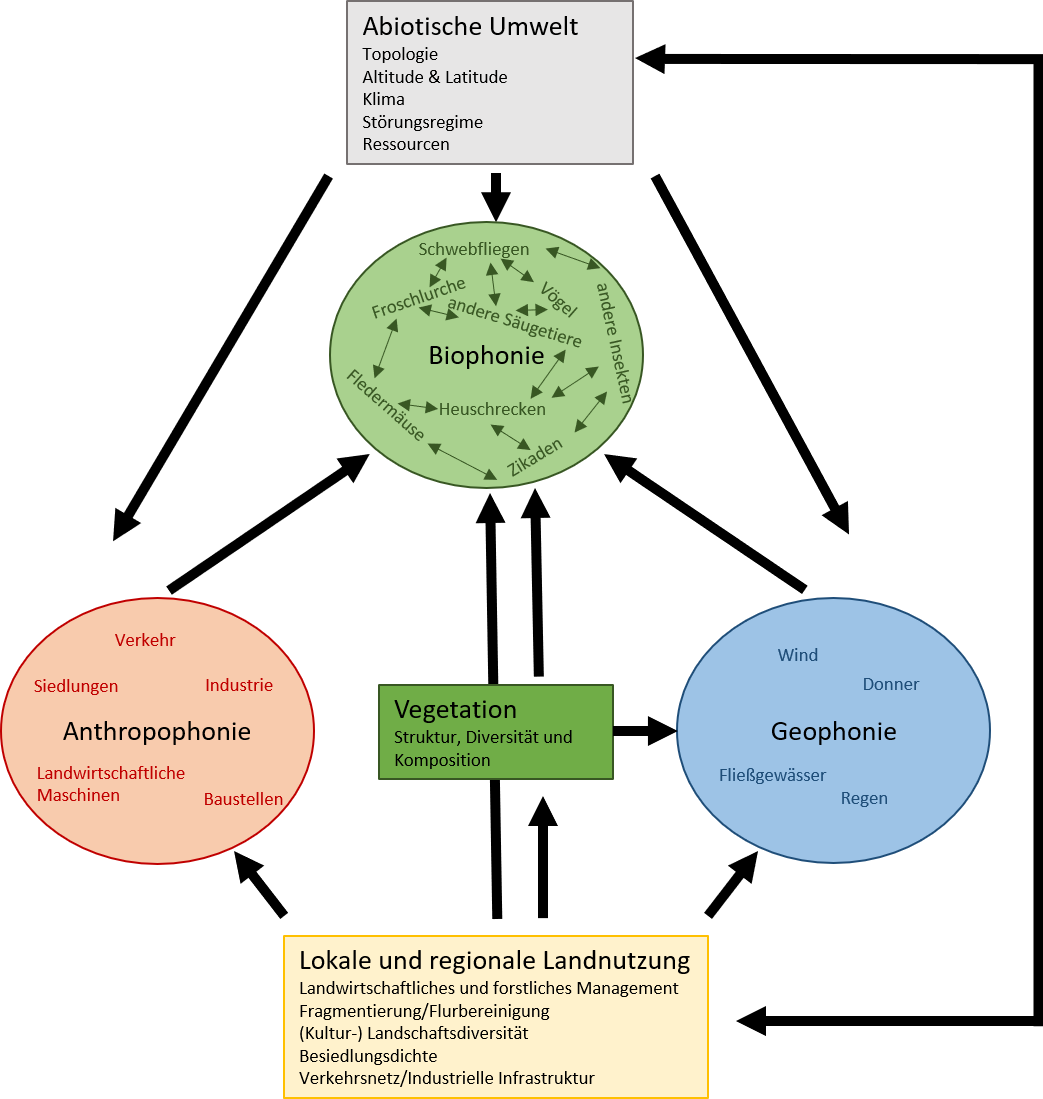

Langfristig werden Ihre hochgeladenen Klangdateien außerdem in Projekte einfließen, die die Zusammenhänge zwischen Klanglandschaften, Landnutzung, Klimawandel, Biodiversität sowie menschlicher Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen untersuchen.

Kontakt:

Dr. Sandra Müller

sandra.mueller@biologie.uni-freiburg.de

Fragen zur Bedienung der Aktionsseiten von NABU|naturgucker?

Sie haben eine individuelle Frage zur Bedienung der Aktionsseiten von NABU|naturgucker und möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Dann wenden Sie sich bitte an support@NABU-naturgucker.de.